バルコニーを設置する場合における建築基準法の制限とは?

建物にバルコニーを増築する際、法律的な制限について気になる人は多いでしょう。バルコニーは建物の高い位置に設置されるため、法律を守って安全面に配慮した設計を行うことが重要です。

この記事では、バルコニーの定義や設置時の注意点、手すりの高さ・防火性能など建築基準法で定められたバルコニーに関する制限について解説します。法律を遵守し、安全で快適に過ごせるバルコニーを設置したい人は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.建築基準法から考えるバルコニーの定義とは

建築基準法においては、どのような設備をバルコニーと呼ぶかについて直接的な定義は行われていません。しかし、建築基準法の条文中にバルコニーという文言が登場し、設置場所や建物用途によって法的な制限が定められています。

建築基準法の条文から考えた場合、バルコニーとは建物の外側に張り出した2階以上にある平らなスペースで、屋根のない設備と定義することが可能です。

また、バルコニーと似た設備としてベランダやテラス、ルーフバルコニーがあります。これらの設備とバルコニーの違いは、下記の通りです。

●ベランダ

ベランダは、バルコニーと同様に建物の外側に張り出した2階以上にある平らなスペースを指します。ただし、ベランダには雨風を防げるひさしがついていることが、バルコニーとの違いです。

●テラス

テラスは、建物の1階から庭などに張り出した平らなスペースを指します。バルコニーが2階以上に設置されることに対して、テラスは土地の一部を盛り上げて設置されることが相違点です。

●ルーフバルコニー

ルーフバルコニーは、建物の屋上や屋根にあたる部分に設置された平らなスペースを指します。ルーフバルコニーは、通常のバルコニーと比較して面積の広いことが一般的です。

2.バルコニーを増築したいケースとは?

暮らしのなかで「もう少しバルコニーが広ければ…」「ここにあったら便利なのに」と感じることは少なくありません。

実際に、以下のようなシチュエーションから増築を検討する方が多く見られます。

- 現状のバルコニーの面積が足りない

- 現状のバルコニーの日当たりが良くない

- バルコニーを作れそうな空間がある

築時には十分だと思った広さでも、家族が増えたり洗濯物が増えたりすると、面積が足りなく感じることがあります。

また、配置や向きによっては思ったほど日当たりが得られず、洗濯物が乾きにくいといった不便さにつながる場合もあるでしょう。

さらに、敷地や建物に余裕があり、「ここを活用できれば快適になりそう」と思えるスペースがあると、新たにバルコニーを設けたくなる方も少なくありません。

こうしたケースでは、設計事務所や工務店に相談しながら、ライフスタイルに合った増築を検討することが大切です。

将来的な暮らしの変化を見据えた計画なら、満足度の高い住まいを実現できます。

3.建築基準法ではバルコニーは建築面積に含まれる?

建築基準法では、建物や設備の面積に関するルールが定められています。建築面積は、建築基準法施行令の第2条第1項第2号によって定められる概念です。建物を真上から見た際の面積が建築面積として扱われます。

建築面積に関連する概念として、延床面積や敷地面積も重要です。延床面積は延べ面積とも呼ばれ、建物の床面積を合計した面積を表します。複数の階がある建物の場合、各階の床面積を合計した数値が延床面積です。

敷地面積は建物を建てる土地を真上から見た際の面積を表します。

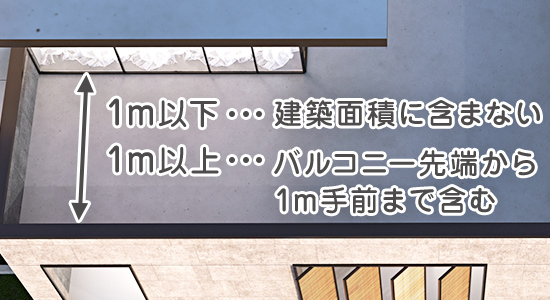

バルコニーが壁や柱より外に突き出していて、突き出している部分が1メートル以下の場合は建築面積に含まれません。

一方、1メートル以上突き出している場合は、バルコニーの先端から1メートル手前までが建築面積に含まれます。また、バルコニーが壁や柱の内側にある場合は、内側部分が面積算定の対象です。

3-1.バルコニー設置時には建ぺい率の制限に注意

建築基準法では、建物の用途や地域によって建ぺい率の上限が定められています。建ぺい率とは、敷地面積に占める建築面積の割合です。たとえば、敷地面積100坪の土地に建築面積60坪の建物を造った場合、建ぺい率は60%となります。

法律によって建ぺい率の上限が定められている理由は、火災時の避難経路確保や通気性の向上、景観維持などの目的のためです。すでに建ぺい率の上限に近い敷地面積を持つ建物には、バルコニーを新たに設置できない場合もあるため、事前の確認が必要となります。

4.建築基準法では2階以上にあるバルコニーには柵・手すりが必要

建築基準法によれば、2階以上の階にあるバルコニーには柵または手すりなどが必要です。

【建築基準法施行令】

第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

ただし、2階以上のバルコニーであっても、建物の規模や用途によって柵または手すりなどが不要な場合があります。ここでは、バルコニーの柵・手すりに関する制限内容について、解説します。

4-1.手すりの高さに関する制限

バルコニーに設置する手すりの高さに関する制限事項は、建築基準法において避難規定の対象となる建物にのみ適用されます。建物が避難規定の対象となる条件は、次の通りです。

- 劇場や宿泊施設、カフェなどの用途で使われること

- 階数が3階以上であること

- 採光無窓居室があること

- 延床面積が1,000平方メートルを超えること

建物が避難規定の対象となる場合の用途は、建築基準法別表に記載されています。また、採光無窓居室とは、採光できる開口部の面積が居室面積の20分の1に満たない部屋です。

上記の条件にあてはまる建物で2階以上にバルコニーを設置する場合は、1.1メートル以上の手すりが必要となります。

建物が避難規定の対象外であれば、バルコニーの手すりが1.1メートルより低くすることが可能です。ただし、バルコニーから落下する危険性を防ぐために、適度な高さの手すりは必要となります。

4-2.手すりと足がかりの関係

足がかりとは、手すりの下にある低い壁のような部分のことです。足がかりがあると身を乗り出して手すりを超えてしまう危険性があるため、手すりの高さを算定する際に足がかり部分の高さが考慮されます。

ただし、足がかりと見なされる高さや形状は建築基準法で定義されていません。各地域を管轄する自治体によって、足がかりの扱いが異なります。

たとえば、兵庫県神戸市の場合は、バルコニーの立ち上がり部分が65センチメートル以下の場合は足がかり扱いです。手すりの下に足がかりがあるバルコニーでは、足がかりから算定して1.1メートル以上の高さを持つ手すりが必要となります。

5.バルコニー増築時の注意点

ここでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

5-1.建築基準法に合致するか考える

バルコニーの形状や奥行きによっては、建築面積に含まれて建ぺい率を超えてしまう場合があります。

特に、外壁や柱の中心線から1mを超える部分は建ぺい率に算入されるため注意が必要です。

仮に設置後に違反が判明すると、撤去や是正を求められるリスクもあり、余計な費用や時間がかかります。

さらに、広さや奥行きを大きく取ると、将来的なメンテナンス費用も増えるため、法規制とあわせて維持費用も考慮することが欠かせません。

安心して長く使えるバルコニーを実現するためには、事前に専門家へ相談し、法規制をクリアしたうえで設計を進めることが大切です。

5-2.建築確認申請が必要な場合である

例えば、外壁に金具で固定するタイプで奥行きが1m以下なら申請は不要とされることが多いですが、柱を立てるタイプや広いバルコニーでは建築面積に含まれ、建築確認申請を求められます。

また、防火地域や準防火地域では面積にかかわらず必ず申請が必要です。

申請には通常1〜2週間ほどかかり、工務店や建築士に依頼する場合の費用は15〜30万円程度が相場です。

これを怠ると、違法建築と判断される可能性もあるため注意が必要です。

増築を検討する際は、地域の規制や条件を必ず確認し、申請の有無を事前に把握しておくことがトラブル回避につながります。

5-3.かかる費用

新築時に設置する場合は100万円前後を想定できますが、リフォームによる後付けでは、小規模タイプで50万円〜、大規模になると100万円以上かかることも珍しくありません。

さらに、建築確認申請が必要なケースでは15〜30万円が追加で必要となり、全体のコストが膨らみます。

バルコニーは広さや仕様によって使い勝手や快適さが変わる反面、維持管理や将来的な改修費用も考えておく必要があります。

施工前には、見積もりを複数社から取り寄せて比較することがおすすめです。

予算の範囲だけでなく、法規制や施工方法とのバランスを踏まえたうえで判断することが、後悔しないバルコニー増築につながります。

6.建築基準法における「避難上有効なバルコニー」が必要なケース

避難上有効なバルコニーとは、火災などのトラブルが起きた際に地上まで逃げるための避難器具が設置されたバルコニーを指します。避難上有効なバルコニーが必要なケースは、次の2つです。

●2つ以上の直通階段を免除する場合

建築基準法では、十分な避難経路を確保するために2つ以上の直通階段を設置する条件が定められています。しかし、避難上有効なバルコニーを設置することで、条件が緩和され、2つ以上の直通階段を免除することが可能です。

●木造3階建共同住宅を建てる場合

木造3階建共同住宅を建てる際は、建築基準法で定められた複数の基準を満たす必要があり、避難上有効なバルコニーの設置が求められます。ただし、次の項目にあてはまる場合は、避難上有効なバルコニーの設置は不要です。

- 各住戸から地上に通じる廊下と階段が外気に直接開放されている

- 各住戸の廊下と階段に面する窓および扉が防火設備である

バルコニーを住宅に設置したいと考えている場合は、このような建築基準法などの法令を十分に理解してから、業者に工事を依頼しましょう。

7.バルコニーに彩木ウッドデッキを設置した場合は?

基本的に彩木ウッドデッキシリーズを配したバルコニーに関しても、これまで説明してきた建築基準法の制限の範囲内に収める必要があります。

ベランダやバルコニー専門に開発した床に敷設する「彩木オクトデッキ」では、この製品を用いたからと法律上で注意しなければいけない点はないでしょう。バルコニーの手すりや柵(壁面)に関係する「彩木バルコニー手摺」のシリーズも、きちんと建築基準法を順守した設計となっているので、問題もなく設置することができます。もし、彩木シリーズにを検討中でバルコニーに関する建築基準法に対して、何か疑問や心配な点がある場合は、MINOまで問い合わせてください。専門スタッフが丁寧にお客様の疑問や質問にお答えいたします。

まとめ

バルコニーは建物の外に張り出した平らなスペースで、2階以上に設置される設備です。バルコニーは建築面積に含まれる場合があるため、設置する際は建築基準法における建ぺい率の制限を守る必要があります。

また、バルコニーには適切な高さを持つ手すりが必要となるほか、屋根の機能を兼ねるルーフバルコニーには一定の防火性能が必要です。バルコニーの導入を検討している人は、建築基準法など守るべき法令を理解した上で設置しましょう。

同じカテゴリの最新記事

ウッドデッキ、バルコニーの製品一覧

ウッドデッキ・ガーデンデッキの施工例

RANKING

人気ランキング

Categoryカテゴリ

無料

彩木サンプルで

木のような

触り心地を体感!

資料請求 (無料)