ウッドデッキの色落ち・色褪せを防ぐメンテナンスは?色選びのポイントもご紹介

色落ち・色褪せ予防も含め、ウッドデッキを長持ちさせるためにはメンテナンスが欠かせません。

また、ウッドデッキを新設・リフォームしたいと考えている方にとって、ウッドデッキの色選びも非常に重要です。ウッドデッキの色選びには落とし穴があり、安易に決めると「汚れが目立つ」「イメージと違った」といった失敗につながることも。

ウッドデッキは外構・エクステリアにおいて大きな面積を占めるため、材質や塗装色によって外観のイメージが大きく変わります。

そこで本記事では、ウッドデッキの色落ち・色褪せを防ぐメンテナンスの方法とともに、実際の失敗例を踏まえて、後悔しない色選びのポイントを解説します。

目次

1. ウッドデッキは色落ち・色褪せする?

ウッドデッキは、その素材により程度の差はありますが、紫外線や雨風による劣化で、経年により色落ち・色褪せが見られることがあります。

色落ちが目立ってきたら塗装メンテナンスを施すことで、美しい状態のまま、長くウッドデッキを活用することができるでしょう。

1-1. ウッドデッキの素材の種類

メンテナンスについてご紹介する前に、まずはウッドデッキの基礎として、その素材の種類をご紹介します。

ウッドデッキには、大きく分けて「天然木」「人工木」の2つの素材があります。

天然木とはその名の通り、天然の樹木を切り出して作られた木材です。

天然木はより固い材質で耐久性の高い材質を使用したハードウッドと、柔らかく加工がしやすい、低コストのソフトウッドの2種類に分けられますが、どちらも天然の木の風合いが楽しめる反面、時間が経つと色落ち・色褪せが見られ、およそ数か月ほどで変色を起こしてしまうでしょう。

人工木は、樹脂などを用いて人工的に作られた、木を模した素材です。

近年では天然木と変わらない風合いを持つものなどもあり、また天然木ではないため耐久性・耐水性に優れており、天然木よりも手入れが簡単なことが大きなメリットですね。

人工木も色落ち・色褪せが無いわけではありませんが、天然木よりもその速度は遅く、メンテナンスの頻度は少なく済むでしょう。

1-2. 天然木の色落ちメンテナンスのタイミング

塗装の塗り直しをはじめとしたウッドデッキのメンテナンスは、素材によって半年~1年程度を基本サイクルとして実施しましょう。

どんなに対策をしても、ウッドデッキの表面は年々塗膜が剥がれていき、防水効果が落ちていきます。

素材に水や汚れが浸透し始めたら、木材の張り替えなしに状態を改善させるのは難しくなっていきます。

当初の景観を長持ちさせるためには、塗料の効果が切れる前に再塗装するのが重要です。

2. 天然木の色落ちメンテナンスの手順

天然木のウッドデッキが色落ちした際は、塗装によるメンテナンスが必要です。

ここからは、具体的なウッドデッキの塗装メンテナンスの手順を見ていきましょう。

2-1. 手順1:デッキの掃除を行う

まずは事前準備として、ウッドデッキの掃除を行いましょう。

ほうきなどで掃き掃除を行ってゴミを取り除き、布で水拭きをして、汚れを落とします。

水拭きをした後は、木材に水が染み込んだまま塗装を行ってしまわないよう、半日~1日ほど乾燥させることが重要です。

2-2. 手順2:古い塗装を処理する

次に、古い塗装の処理を行います。

サンドペーパーを使って全体にサンディング(やすりがけ)を行い、表面を研磨します。

ささくれや塗装の剥がれにより凹凸になってしまっている部分があると、再塗装を行っても仕上がりがでこぼこになってしまう可能性があります。

仕上がりを左右する重要なポイントのため、凹凸になっているところを中心に、下地の調整は丁寧に行いましょう。

この段階で、飛び出している釘などがあれば打ち直しも行っておきます。

2-3. 手順3:養生する

下地の調整まで完了したら、いよいよ塗装の準備のため、塗料が付着してはいけない部分に養生を行います。

- ・ウッドデッキにつながる柱や壁、窓など

- ・周辺の植木や花

- ・塗装したくない金具

養生テープやビニールシートなどを使用して、すべて養生しましょう。

養生作業を怠ってしまうと、塗料で周辺を汚してしまったり、塗装したくない部分まで塗装してしまったりして、仕上がりの美しさが損なわれるため、しっかりと隅々まで気を付けましょう。

2-4. 手順4:塗装する

養生が完了したら、いよいよ塗装に入ります。

用意した塗料を撹拌したら、2~3回に分けて塗装を行っていきます。

厚塗りはムラの原因になってしまうため、一度の塗装は 薄めに塗り、しっかりと乾かして二度目の塗装に入る、といった形で3度ほど塗り重ねましょう。

こうすることで、塗りムラなく美しい塗装ができます。

塗装の際は、広い面をいきなり塗るのではなく、板と板のすき間など、細かい部分を先に塗ると、より仕上がりが美しくなりますね。

3. ウッドデッキの塗装のコツ

ウッドデッキの塗装を失敗しないために、塗装のコツとして、押さえておきたい以下のポイントについて解説していきます。

3-1. しっかりと乾燥する

まず、塗装作業において最も重要だと言えるのが、適切な乾燥時間を取ることです。

事前の清掃後、塗装前にしっかりと乾燥させてから作業に入る、塗装時には一度塗るごとに塗料を乾燥させてから塗り重ねるなど、各工程で乾燥時間をきちんととることで、仕上がりが美しくなります。

使用する塗料によっても適した乾燥時間は異なるため、事前に確認して作業を勧めましょう。

3-2. 天候に気を配る

塗装メンテナンスを行う際には、事前に次の日〜3、4日後くらいまでの天気予報は確認しておきましょう。

塗装は乾燥の工程を挟みつつ作業を行う上、塗装を長持ちさせるためには塗装後にもしっかりと乾燥させる必要があります。

万が一途中で雨が降ってしまえば、雨の跡が表面に付着して仕上がりが悪くなってしまうこともあるでしょう。

3-3. 木材の張り替えも同時に行う

ウッドデッキの塗装を行う際、塗装のための清掃・下地調整の段階で、ウッドデッキを細かな部分まで観察することになるでしょう。

すると、それまで気づかなかった腐食や傷みなどが見つかることもあるかもしれません。

その場合には、傷んでいる一部の張り替えも塗装前に同時に行うと、メンテナンスが一度で済み、さらにウッドデッキを長持ちさせることができるでしょう。

あまりにも腐食が進んでいる・劣化が全体に広がっている場合には、大規模なリフォームを検討することも必要になるかもしれません。

4. ウッドデッキを長持ちさせるためのメンテナンスのポイント

ウッドデッキを色落ち・色褪せさせず長持ちさせるためには、以下のポイントを押さえる必要があります。

- ・色落ち・色褪せを遅らせるには耐水性塗料を塗るのが有効

- ・色落ち・色褪せが見えたらすぐに塗り替えを

- ・コケや藻の繁殖にも要注意

以上のポイントを押さえることで、綺麗なウッドデッキの景観を長持ちさせられるでしょう。

4-1. 色落ち・色褪せを遅らせるには耐水性塗料を塗るのが有効

色落ち・色褪せを防ぐためには、耐水性塗料でウッドデッキの表面を雨風から保護するのが最も有効です。

雨風はウッドデッキを劣化させる主要な要因の一つです。

施工時点の綺麗な状態を維持したいなら、塗装を検討しましょう。素材本来の色を変えたくない方は、保護を主目的とした無色塗料を使用するのがおすすめです。

4-2. 色落ち・色褪せが見えたらすぐに塗り替えを

補修サイクルに関わらず、色褪せや色落ちを見つけたら速やかに塗り替えなどの補修を進めてください。見た目が変化している時点で、その部分は塗膜による防水効果が失われている可能性が高いです。

変色した部分から木材の劣化が早まり、塗装によるメンテナンスでの対処が困難になります。劣化が本格化する前の早めの対処が肝心です。

4-3. コケや藻の繁殖にも要注意

藻やコケが繁殖し始めた時も、メンテナンスサイクルに関わらずすぐに補修を検討しましょう。藻・コケの繁殖は木材の中に水分が蓄積しているサインなので、塗料の防水効果がすでにかなり失われていると考えられます。

近いうちに水分とともに不純物が浸透して、素材自体の劣化が進む恐れがあります。

速やかにコケや藻を取り除いて、塗料の塗り直しを進めましょう。

5. ウッドデッキの色選びでよくある2つの失敗パターン

ウッドデッキのメンテナンスについて知ったところで、ここからはウッドデッキの新設・リフォームを考えている方に向けて、ウッドデッキの色選びについて解説していきます。

せっかく設置したウッドデッキでも、色選びに失敗すると後悔の原因になります。

イメージと違ったり、お手入れが大変だったりと、実際に使い始めてから気づくケースも少なくありません。

ここでは特に多い2つの失敗例を紹介しますので、これから色を決める方はぜひ参考にしてください。

5-1. 色褪せが早い色を選んでしまった失敗

ウッドデッキは紫外線や風雨にさらされるため、時間とともに必ず色褪せが進みます。

特に赤系や黄色系の鮮やかな色は、紫外線の影響で色落ちが早く目立つケースがあります。

何度も塗装をし直す手間を避けたい方は、色褪せしにくいブラウン系やグレー系など落ち着いた色を選ぶのがおすすめです。

初めから色褪せの進みにくい色味を選ぶことで、将来的なメンテナンス負担を抑えられます。

5-2. イメージと実物の色が違った失敗

カタログやWebの写真で見た色と、実際の仕上がりが異なって見えるケースもあります。

光の当たり方や周辺環境で見え方が変わるため、設置後に「想像していた色と違う」と後悔する方も少なくありません。

失敗を防ぐためには、必ず実物のサンプルを確認し、現場で色味をチェックすることが大切です。

6. ウッドデッキにはどんな色がある?

ウッドデッキの基本的な色のバリエーションは次の通りです。

- ・ブラウン

- ・オーク

- ・ホワイト

- ・ウォールナット

6-1. ブラウン

ブラウンは多くの住宅に調和する、定番かつ人気のカラーです。

全体に統一感が生まれやすいため、アクセントを求める方は配色や素材感で変化をつけるのもおすすめです。

木目の美しさや飽きのこない色味を重視したい方に向いています。

6-2. オーク

オークは明るく、空間に開放感をもたらすカラーです。

明るい色合いのため、土汚れが目に入りやすい場合もありますが、清潔感のある印象を大切にしたい方に選ばれています。

空間を広く見せたい場合や、室内との一体感を重視する方に向いています。

6-3. ホワイト

ホワイトは夏場の暑さ対策に有効です。ただし他のカラーと比べ、土汚れはやや目立ちやすい点はあります。

明るい色で広々とした雰囲気を演出したい方や、芝生などの濃い色とのコントラストを楽しみたい方に向いています。

6-4. ウォールナット

ウォールナットは高級感がある一方で、色褪せや白カビの発生が目立つ場合があります。

スタイリッシュで重厚感のある空間にしたい方には理想的です。

7. ウッドデッキの材質・色選びで後悔しないためのポイント

ウッドデッキの選択に後悔しないためには、床色や外壁との調和を意識した材質・色選びが大切です。

写真や画像と実物で印象が異なる場合も多いので、必ず実物のサンプルを見てから決めましょう。

外壁や庭、室内との調和をイメージしづらい人は、施工事例を参考にするのも一案です。

おしゃれなウッドデッキを作る方法についてさらに詳しく知りたい方はこちら

7-1. フローリングなど室内の床色と合わせる

ウッドデッキに面した室内のフローリングの床色と合わせると、室内からウッドデッキに続く庭を眺めたときに、調和の取れた景観が手に入ります。

室内から外まで平面が続いているような感覚が得られるため、広々とした印象を与えます。

7-2. 窓サッシや外壁との調和を考える

外観デザインの調和を重視する場合には、窓サッシや外壁との組み合わせを意識して材質・色を選ぶのも重要です。

窓サッシ・外壁と同系色に仕上げるのが基本的な考え方ですが、外観の色味が薄い場合には、あえてウッドデッキを濃い色にしてアクセントにする方法もあります。

好みによる部分も大きいので、シミュレーションしながら決めるのがよいでしょう。

7-3. 実物のサンプルをみて色を選ぶ

実物と画像で色味や質感のイメージが異なるケースも多いため、必ず実物のサンプルを見てから最終決定してください。

ショールームに赴いて確認する、施工業者にサンプルの提示を依頼するなどの方法があります。また、Webサイト上で無料サンプルを請求できる場合もあります。

7-4. ウッドデッキの施工事例を参考にする

実際の施工事例を参考に、色選びを進めることをおすすめします。

色選びは容易ではありません。自宅の外観やフローリングに色調が近い施工事例を参考にして、似たデザインを選ぶのも一つの方法です。

MINOではウッドデッキの施工事例を多数掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。

7-5. 素材の特性を考慮する

ウッドデッキの色選びを考える際は、素材自体の特性にも目を向けましょう。

天然木と人工木では、色の出方や質感、経年変化が異なります。

天然木は年月とともに風合いが変化していくため、多少の色褪せも「味わい」として楽しむ方に向いています。

一方で、人工木は紫外線や雨による色味の変化が穏やかで、長くきれいな状態を保てるのが魅力です。

色の印象だけで選ぶのではなく、素材そのものの強みや弱みをしっかり把握したうえで決めると、後悔のない選択につながります。

7-6. メンテナンスの頻度を考慮する

色や素材を選ぶときは、将来的なメンテナンスの負担にも目を向けておきましょう。

ウッドデッキは紫外線や雨風にさらされるため、定期的な塗装や補修が必要です。

特に鮮やかな色や明るい色は、汚れや色褪せが目立ちやすく、塗り替えのサイクルが短くなる傾向があります。

日常的な掃除のしやすさや、メンテナンスの頻度に合わせた色・素材を選ぶと、長く快適に使えます。

7-7. プロの意見を聞く

ウッドデッキの色選びに悩んだら、外構工事や庭づくりの専門家に相談しましょう。

実際の施工事例や周辺環境を踏まえて、家との相性を的確にアドバイスしてもらえます。

自分では気づきにくい色味の違いや、素材に合った選び方を教えてくれるのも大きなメリットです。

イメージだけで決めてしまうと後悔しやすいため、経験豊富な専門家の意見を取り入れながら進めると安心です。

納得のいくデザインに仕上げるためにも、積極的に相談してみてください。

8. 後悔しないためのウッドデッキ選びにはMINOがおすすめ!

「色落ち・色褪せや劣化を防いで、美しいウッドデッキを長く楽しみたい……。」

そんな方におすすめなのが、MINOの「彩木ウッドデッキ」です。

天然木から型取りしてつくられる自然な風合いが特徴の人工木材「彩木」は、硬質低発泡ウレタン樹脂とアルミを組み合わせた構造により耐久性と意匠性の両立を実現し、手間なく安心して長寿命なウッドデッキをお楽しみいただけます。

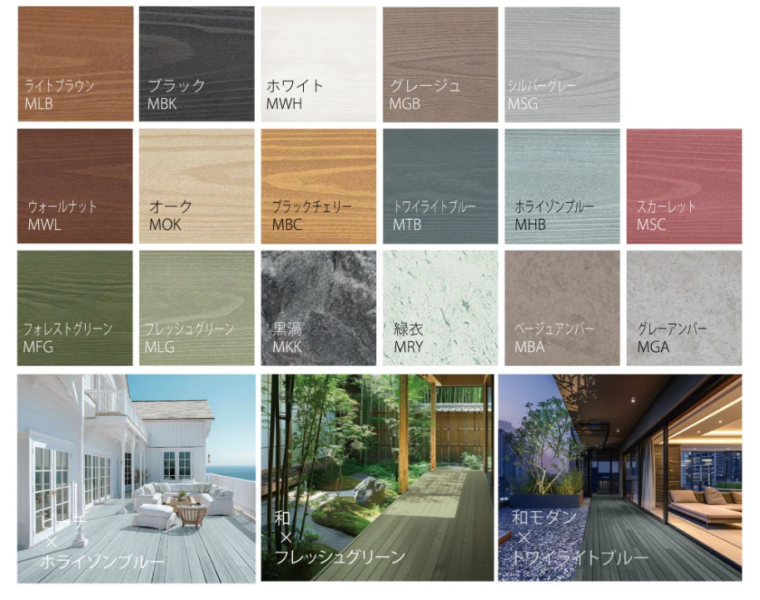

また、カラーバリエーションが豊富で、全17色の中からお好みに合う色をお選びいただけます。

特殊塗装により汚れが入り込みにくく、水拭きなどの簡単なお手入れで汚れを落とせるほか、独立発泡構造により内部に水が浸透せず、カビや腐食を防ぐことが可能です。

高耐候性のトップコートを表面に塗布しているため、紫外線などによる退色にも強く、ウッドデッキを長期間きれいな状態に保つことが可能です。

彩木の製品ラインナップは彩木ウッドデッキ一覧よりご覧いただけます。

色落ち・色褪せにも強く、お手入れ簡単なウッドデッキをお探しの方は、ぜひMINOの彩木ウッドデッキをご検討ください。

8-1. MINOの「彩木(AYAGI)」は17色のラインナップをご用意

彩木ウッドデッキは、色選びにこだわりたい方にも。

MINOの「彩木(AYAGI)」では、次の17色のラインナップをご用意しています。

- ・ライトブラウン(MLB)

- ・ブラック(MBK)

- ・ホワイト(MWH)

- ・グレージュ(MGB)

- ・シルバーグレー(MSG)

- ・ウォールナット(MWL)

- ・オーク(MOK)

- ・ブラックチェリー(MBC)

- ・トワイライトブルー(MTB)

- ・ホライゾンブルー(MHB)

- ・スカーレット(MSC)

- ・フォレストグリーン(MFG)

- ・フレッシュグリーン(MLG)

- ・黒渦(MKK)

- ・緑衣(MRY)

- ・ベージュアンバー(MBA)

- ・グレーアンバー(MGA)

定番から個性的なカラーまで豊富に取り揃えておりますので、ぜひご紹介した色選びのポイントも踏まえて、ご自宅に合った色調を検討してみてください。

まとめ

今回はウッドデッキの色落ち・色褪せに対するメンテナンス方法とともに、ウッドデッキの色選びのポイントについて詳しくご紹介しました。

ウッドデッキを美しいまま長持ちさせるには、塗装をはじめメンテナンスが欠かせませんが、人工木を選ぶなど、素材・色選びなどを工夫することで、メンテナンスを比較的簡単に行うことができるでしょう。

ウッドデッキの新設やリフォームなどをお考えの際は、ぜひ本記事を参考に素材・色選びを行ってみてください。

同じカテゴリの最新記事

ウッドデッキ、バルコニーの製品一覧

ウッドデッキ・ガーデンデッキの施工例

RANKING

人気ランキング